Жизнь подобна музыке. Её надо творить с помощью слуха, интуиции и чувства, а не выстраивать поправилам.

Бамбарен.

Это цитата сообщения BraveDefender Оригинальное сообщение

Часть 1 - Программа для открытия паролей под звездочками. Asterisk Key

Часть 2 - ПРОГРАММЫ для создания баннеров

...

Часть 5 - Программка для восстановления паролей к сайтам!

Часть 6 - 1000 самых нужных программ

Часть 7 - Удаление сохраненных паролей в браузерах Firefox, Chrome и Opera

В пещерах Беломорья.

В 1889 году в одном из уголков Киево-Печёрской лавры во время проведения земляных работ была найдена циста - специальный сосуд-вместилище для рукописей, использовавшийся ещё древними греками а позднее и славянами Приднестровья. Цисту вскрыли, извлечённый свиток свиток оказался в полной сохранности. Церковные учёные приступили к чтению. Результаты явились совершенно неожиданные, и доступ к свитку, ранее крайне ограниченный, был вообще прекращён.

Лишь восемь лет спустя по протекции государя принц Александр Ольденбргский получил разрешение снять копию свитка.

Свиток написан <худым, недостойным и много грешным рабом Божиим монахом Поликарпом*> и повествует о походе в Заполярье! История эта сама по себе есть северная Одиссея.

После известного происшествия на Белоозере (описанного в Начальной летописи под 1071год), когда боярин великого князя Святослава Ян остановил бесчинства чудских волхвов, убивавших женщин по обвинению в <злой ворожбе>, решено было послать отряд для обращения северных народов в христианство. Отряд, состоявший из восьми ратных людей и монаха Поликарпа, пошёл мимо Белоозера к Северу. Но на них напала <воинственная чудь>, и отряд разгромили, Поликарпа и трёх уцелевших ратных людей взяли в полон и увели далее на север.

Монах описывает жизнь среди чуди как вполне терпимую - он и его спутники получали вдосталь пищи, их не обременяли непосильным трудом. Но волхвы постоянно утверждали, будто их боги сильнее бога христианского и призывали пленников обратится в языческую веру.

Поликарп крепился и требовал того же от <ратных людей>. Тогда пленных повели ещё дальше к полуночи, пока не оказались они на берегу <великого моря-окияна>. Здесь они дождались скорой зимы. Не просто ждали- а готовились в капище бога тьмы, Тёмного Властелина. После того как лёд сковал поверхность <моря-окияна>, дюжина чудинцев повела Поликарпа и двух ратных людей (третий не выдержал искуса женщиной, отрёкся от христианства и остался жить в поселении на берегу) по льду в полуночный край. Подробно повествует Поликарп о перипетиях своего путешествия.

Одели их в одежду тёплую, сшитую из шкур животных, и стали они на вид <зверообразны и страшны>. На ноги привязали <лапы чёрта>, и потому смогли они ходить по снегу, не проваливаясь. Шли подолгу шагом скорым, едва поспевая за собаками, впряжёнными в волокуши, на которых находился груз-еда, запасные <лапы чёрта>, оружие, а на отдельных волокушах - <ковчег нечистого> - особый ларец, к которому Поликарпу и другим христианам запрещено было прикасаться, смотреть же не возбранялось, наоборот, перед сном их сажали у <ковчега нечистого> набираться сил. Действительно, усталость отступала, и короткий сон полностью восстанавливал все силы. За вечерней трапезой главный чудинский волхв рассказывал о подвигах, совершённых во славу Тёмного Властелина, и потом видения битв и свершений наполняли сны Полекарпа.

Пищу вкушали скоромную и даже не чистую - смесь мяса и жира от разных животных, больше плотоядных. Ёщё жевали <морскую траву>, солоноватую сушёную массу, которая, по словам волхва, спасала от снежных лихоманок.

Вскоре солнце, и без того едва поднимавшееся над горизонтом, совсем скрылось. Наступила полярная ночь. Она привела ратных людей в уныние, а Поликарпа в смущение. Неволею, но он участвовал в паломничестве к врагу человечества. Царство Тьмы окружало их. Волхв стал давать какую-то <подземную гриб-ягоду>, от которой просветлялась тьма, а глаза видели далеко и ясно, и даже звёздный свет над белой пустынею казался вдесятеро сильнее. Впрочем, тьмы как таковой не было - подолгу светила луна. А в вышине, в небе то и дело появлялись сполохи, отблески приближавшейся с каждым переходом геенны огненной. Было о чём подумать.

Лукавые мысли Поликарп изгонял молитвами, но постится не случалось - к мукам голода тогда присоединялись муки холода, еда же спасала от мороза. К тому же путникам позволено послабление, а путнику, готовившему себя к битве с нечистым, силы телесные нужны не менее, чем силы духовные.

Спустя луну от начала путешествия впереди показалась земля - вернее, скалистые острова. Но радость ратных людей оказалась преждевременной, то был не путь а половина пути. На острове жили волхвы, удалившиеся от мира и посвятившие жизнь помощи идущим к Тёмному Властелину. Суровая жизнь их ничуть не пугала, промышляли же они рыбою и морским зверем, которого били по мере надобности. Волхвы вели с Поликарпом и ратными людьми прельстительные речи, и ещё один из спутников монаха не выдержал, остался с волхвами отшельниками, пообещав впредь верить только Тёмному Властелину.

Островитяне снабдили паломников новым запасом сушёного мяса и водорослей. Вторая часть пути была труднее первой - чаще стал встречаться старый лёд, в отличие от молодого покрытый торосами. Порой приходилось идти в обход трещин. Но чудинцы не сомневались: они с пути не собьются и к капищу своему премерзкому придут.

Так и вышло. После двух с половиной лун пути изо льда вырос целый архипелаг. Множество островов миновали паломники, прежде чем пришли к главному заветному. Средь прочих издали он не выделялся ничем. Но стоило подойти ближе, как Поликарп увидел огромную каменную лестницу, спускающуюся со скалистого берега ко льду. Ширина лстницы позволяла всему отряду подниматься в ряд одновременно! А высота ступеней не давала передвигаться нормально, приходилось карабкаться - ступени доставали груди Поликарпа.

Собаки бежали рядом с лестницею, но людям положено было пройти все ступени. Одолев её, путники оказались перед входом в пещеру (или чертоги?). В дикой скале высечены были изваяния отвратительных гадов и рыб, а вокруг росли каменные деревья с каменными же листьями и плодами. Они дошли.

Волхвы долго молились на не понятном Поликарпу языке, а затем пригласили монаха и последнего ратного человека внутрь. Поликарп изготовился ко всему, но не к увиденному. В пещерах Беломорья.

Внутри пещеры царил полумрак - свод её был заткан светящейся паутиной. Полумрак и тепло. Старший Волхв не торопливо, торжественно повёл их в глубину. В буквальном смысле - ход вёл вниз, и спускались они едва не дольше, чем поднимались. Никакого адского пламени, никакой серы, никаких воплей грешников. Кругом белоснежный мрамор, белый, неведомо откуда льющийся свет и тишина. Внизу лестница (на сей раз ступени её были удобными для человека) перешла в просторный зал, где их встретили не черти не демоны, а обыкновенные люди, одетые в белое платье. Они приняли ковчег у волхвов, отвели путников в подземные палаты, где они могли предаваться отдыху и размышлениям.

Это и было для Поликарпа - размышления. Готовый претерпеть муки, он встретил негу и покой. Вдруг он нечувствительно перешёл в веру волхвов? Он спросил главного волхва, скоро ли будет встреча с Тёмным Властелином. Оказалось, что Тёмный Властелин есть название острова. Каждый пришедший сюда имеет право остаться здесь до конца своих дней.

Подземные угодья Тёмного Властелина изобильны и велики, не возбраняется также на поверхность, охотится на морского зверя и рыбу, которой в светлое время года окрестные воды просто кишат. Они, волхвы, ходят сюда набираться мудрости и сил, чтобы потом служить народам Чуди. Народ Темного Властелина силён и велик, он построил дворцы и поля под землёй и под океаном, и оставшийся здесь породнится с Ними и станет частью Его.

Последний ратный человек поддался соблазну и остался в царстве Тёмного Властелина.

Поликарп же вместе с волхвами вернулся назад. Обратный путь он описывает очень скупо. В спину им всегда дул попутный ветер, и прошли они обратную дорогу вдвое быстрее прямой.

На берегу моря - окияна волхвы расстались с Поликарпом, дав ему провожатого до Белоозера. В свою веру перейти они больше не склоняли. Тот, кто сам видел Тёмного Властелина, считался в Чуди отчасти волхвом и пользовался всеобщим уважением.

В сомнении и печали вернулся Поликарп в святую Русь, где честно рассказал о виденном. Его жестоко избранили - вместо того чтобы обращать Чудь в христианство, Поликарп допустил обращение в язычество христиан ратников. Речами же своими он только смущает малых сих и вводит в соблазн.

Поликарп удалился в пещеру, где и провёл остаток жизни. По велению великого князя Святослава путешествие своё он записал, но, видно, труд его остался не востребованным и был похоронен вместе с Поликарпом на девять с лишним веков.

Понятно стремление церкви не обнародовать документ столь сенсационного содержания. В конце 19 века <свиток Поликарпа> выглядел досужим, фантастическим вымыслом. А если изложение считать истиной, то всё равно описание Тёмного Властелина, как и в 11 веке, могло смутить незрелые умы. Тем не менее Александр Ольденбургский принял документ всерьёз. Но и греческую Одиссею поначалу считали вымыслом, и сказкой.

Где искать таинственный заполярный остров? При активном, настойчивом содействии принца в 1899 году Академия наук организует русскую полярную экспедицию под руководством Барона Толля на шхуне <Заря>. Одной из целей экспедиции был поиск Тёмного Властелина, острова, на котором некогда в прошлом существовала, а возможно существует и по сей день, таинственная цивилизация.

Полярная экспедиция длилась более двух лет. Забираясь всё дальше и дальше на восток, её участники обследовали новые, неведомые земли, но Тёмный Властелин не открывался. В поисках загадочной пещеры один из членов экспедиции, будущий Верховный правитель Колчак, пересёк впервые остров котельный, изъездил Землю Бунге, открыл остров Стрижева. Но то всё не то:

Летом 1902 года санная экспедиция в составе барона Толля и астронома- магнитолога Зиберта вместе с якутами промышленниками вышла на поиски некой <тёплой земли> по направлению острова Беннета - и пропала:

Допустимо ли вообще существование неведомой цивилизации на заполярных островах?

При уровне их развития это легко. Стабильный регион, редко посещаемый человеком, легко можно себя не обнаруживать. Почему же до сих пор не найден Тёмный Властелин? Возможно существует три причины : труднодоступный район, жители острова прилагают определённые усилия чтобы их не обнаружили, искали не там и не тщательно.

Есть другое предположение. Некоторые криптоисторики помещают Атлантиду именно в Северный Ледовитый океан, и тогда Тёмный Властелин - осколок цивилизации Атлантов. И вполне возможно, цивилизация эта давно найдена, но по определённым причинам факт не становится достоянием гласности. Дабы, как и десять веков назад, не ввести слабые умы в искушение.

<Свиток Поликарпа> считается утерянным - революция, Гражданская война, война Отечественная жестоко обошлась с архивами православной церкви. Копия же Ольденбургского выплыла в двадцатых годах в Берлине, и общество Туле прилагало немало сил, чтобы отыскать подлинник. Известно, что германское правительство затратила немало сил и средств на исследование в Арктике, не прекращая их вплоть до падения Берлина. Особенно интересна экспедиции Кестнера, гриф секретности с которой был снят Британским Адмиралтейством в 1995 году через пятьдесят лет по её завершении. Но часть документов до сих пор составляет государственную тайну:.

худ.К.Васильев

..Одна из старинных русских книг, так называемый Азбуквин, поясняет : «Амазонки есть в Мурских странах». Исследователи данного текста предполагают, что «мурские» здесь означает «мурманские» и речь идет о Кольском полуострове.

... Старинная хроника Норвегии повествует о диких, туманных берегах Белого моря, где находилась «земля девушек».

...В «Истории Норвегии» - латиноязычной хронике, охватывающей историю норвежских конунгов (правителей) с древнейших времен до 1115-го года пишется: «На северо-восток простираются за Норвегию многочисленные племена, преданные язычеству, кирьялы (древние корелы) и квены, рогатые финны (в данном случае, саамы) и те и другие бьярмоны (жители легендарной Биармии). Но мы не знаем точно, какие племена обитают за этими. Однако, когда некие моряки стремились проплыть от Ледяного острова (современная Исландия) к Норвегии и встречными бурями были отброшены в зимнюю область, где приблизились между вириденами (гренландцы) и бьярмонами, где, как свидетельствуют, обретались люди удивительной величины и была «страна дев», поскольку Квенланд (племя квенов) переводится как «Страна дев».

Казалось бы, что удивительного в легендах об амазонках? А удивительно здесь то, что мужские поступки совершает женщина. Но, что еще более удивительно, - ее современникам эти поступки не казались чем-то из ряда вон выходящими. Дело в том, что мужественность была чертой, общей для людей того времени – и мужчин, и женщин. Это были века силы, отваги и славных дел.

Между прочим, о мужестве русских женщин в языческую эпоху можно прочесть в византийских рукописях. Летописцы рассказывают, что во времена войны Святослава с греками, после одной жестокой битвы, когда греки стали раздевать убитых «скифов», то нашли немало женских трупов. Оказывается, эти женщины на равных сражались среди мужчин.

«Мужество и мудрость в том далеком от нас времени являлись не только положительными свойствами характера и ума, но и вещею силою, приближавшею человека к богам,- читаем в книге русского историка Ивана Забелина «Домашний быт русских цариц».

- Вообще, языческий идеал присваивает женской личности существо мифическое. Она обладает даром гаданий, чарований, пророчества; она знает тайны естества и потому в ее руках хранится врачевание, колдовство, заговоры, заклинания. Она в близких связях с мифическими силами, в ее руках и добро, и зло этих сил».

Настасья Микулишна.карт.К.Васильева.

С течением времени, исторические мнения о загадочных амазонках все более привлекают внимание специалистов. Возможно, изучение данного направления еще более обогатит наши представления о предистории народов, населявших северные территории Европы, в том числе и народов, проживавших на территории современной Карелии.

"...Замечу, что среди местных жителей это место пользуется дурной славой, одним словом:"Смерть-гора".

Показателен на мой взгляд такой случай. Когда мы ехали от Гимол на развилке свернули не туда, а нам навстречу шла пожилая женщина, у которой мы и поинтересовались, куда надо ехать, чтобы на Смерть-гору попасть. Она нам объяснила, но когда мы отъехали на некоторое расстояние, я в зеркале увидел, как старушка крестится и машет рукой на манер "чур меня, чур".

Древние же саамы соблюдали строгие правила посещения Ваттоваары. Например, туда не допускались женщины и дети, и просящий не имел права прикасаться к сейду руками. Все подношения бросались к сейду с расстояния...

Петер Быков (АКА Толстопуз)

Ахеологом краеведческого музея Марк Шахнович, писал, что анномальность горы Воттоваары "подтверждается жутковатыми деталями: здесь уродливы деревья, не обитают животные, озера мертвы".

В 1990 году Карельский центр эзотерических исследований,под руководством Виктора Комкова,председателя этой организации,посетил Смерть-гору:

«Вдоль лесной дороги, ведущей нас к конечной цели нашей экспедиции, стали попадаться камни, покрытые какими-то кроваво-красными пятнами. "Мох такой или лишайник", - пояснил Комков. Раньше я такого не видел.

Наконец мы увидели гору. Покрытая лесом, она возвышалась надо всем.

Когда утром мы поднялись на вершину, у нас захватило дух. Мне показалось, что мы видим пол-Карелии. Красота неописуемая. Она оказалась пологой и занимала площадь в 6 квадратных километров.

Обращали на себя внимание деревья, закрученные в своеобразные узлы. Очевидно, что ветер, мороз так закрутить сосны не могли бы. Позже в консультациях со специалистами высказывалось предположение, что это происходит из-за «тяжелой энергетики».

Странные разломы на вершине, возможно, результат давнего землетрясения или какого-то взрыва.

Не исключено, что здесь находятся точки особого энерговыделения и вектор излучения из недр направлен вверх.

Но это догадки. А что касается непосредственных наблюдений, то вот какие записи сделал один из участников восхождения:

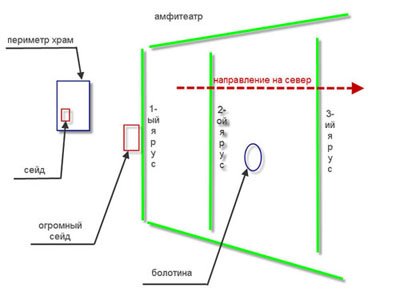

«На вершине мы увидели сейды - культовые камни древних обитателей Карелии.

В одном месте наткнулись на сейды, уложенные в круг. Как только я вошел в этот круг, у меня зазвенело в ушах. Пришлось выйти.

Каждый, кто входил за обозначенную камнями границу, начинал чувствовать: что-то давит. Мы провели небольшой эксперимент. Виктор с секундомером находился в круге, а я, тоже с секундомером, - в стороне. По команде засекли время. Получилось, что внутри круга секундомер работает медленнее. С помощью радиометра мы проверяли уровень радиации у подножия горы и на вершине. На вершине фон ниже.

Продолжая исследовать гору, мы наткнулись на два почти пересохших озерца. Я сам никогда не видел верховых озер и был удивлен. Пейзаж, который окружал эти озера, производил совершенно ошеломляющее впечатление: гигантские стены из камня, местами образующие небольшие пещеры, расщелины и провалы.

Мы наткнулись на прямоугольной формы колодец, причем одна из его стен была почти идеально ровная.

Каждый из нас измерял свой пульс. Практически у всех он оказался учащенным.

С помощью термометра измеряли мы и температуру кипения воды, подогреваемой на походном примусе. Вода закипала не при 100, а при 80 градусах.

С людьми на вершине происходят неприятности: идет кровь из носа, начинаются видения. Недаром местные жители даже не появляются возле горы....

Постепенно члены экспедиции начали вести себя немного странно. Все разбрелись по вершине, и, хотя пора было возвращаться, никак не удавалось собрать всех вместе.

Похоже, Смерть-гора действовала, как наркотик. Я чувствовал, что пора уходить. Это было связано даже не с ограниченностью во времени, а с каким-то шестым чувством, которое подсказывало: хватит. У Вити Кузнецова заболело сердце».

Но помногу веков предаются они бытию,

И, насытившись жизнью, бросаются в воды морские,

Унося в глубину сокровенную тайну свою".

(Валерий Брюсов)

Немало загадок подкинула исследователям и одна из самых поразительных здешних находок — «лестница в небо».

Так прозвали неизвестно кем и когда вырубленные в скале тринадцать ступеней, заканчивающихся глубоким обрывом. Археологи со всей ответственностью заявляют: у здешних племен в древности просто не существовало «идеи лестницы», как у других племен не существовало «идеи колеса». Вопрос об искусственном или естественном происхождении ступеней пока еще не нашел своего окончательного решения.

Участники этой группы благоразумно, как и советовали местные жители, не стали ночевать на вершине.

Различный возраст порядка полутора тысяч сейдов указывает на то, что комплекс, возможно, формировался довольно продолжительное время.

Скорее всего, на Воттовааре мы имеем дело с грандиозным культовым комплексом, где в течение столетий отправлялись жертвенные обряды.

Воттоваара надежно хранит не только древние тайны, но предлагает и новые загадки.

Так, неоднократно разные свидетели сообщали о наблюдениях неопознанных летающих объектов в окрестностях Воттоваары. Некоторые из этих случаев происходили непосредственно над ней самой. Например, в 1987 году местный житель Александр Червочкин (по просьбе очивидца его фамилия изменена) сообщил, что наблюдал на горе светящийся объект, который вдруг "резко пропал в темноте", а затем вновь появился в кольце огня, который, казалось, исходил из камней. Как только очевидец попытался приблизиться, объект быстро скрылся в небе.

В октябре следующего года Воттоваару посетила уже целая "эскадрилья" НЛО. Как сообщали многочисленные свидетели, двигалась она над горой, быстро меняя взаиморасположение. При этом некоторые из объектов, по словам наблюдателей, исчезали прямо на глазах. Кроме того, странная деятельность в небесах вызвала нарушения в работе магнитных компасов.

Ну, а в марте 1998 года местный фотограф Валерий Орлов, делавший снимки на горе, с удивлением обнаружил, что на многих кадрах запечатлена некая "световая дуга", визуально не наблюдавшаяся.

Еще более странное сообщение в середине 90-х годов поступило от группы московских туристов, которые слышали "странные щелкающие звуки, исходившие от камней". Они не успели даже толком испугаться, как услышали "странное жужжание", которое "исходило откуда-то сверху, как если бы там кружился громадный фейерверк". Мгновением позже перед ними предстало видение женщины в желтом одеянии. Это зрелище, сопровождаемое загадочными звуками, исходившими от камней, оставило у очевидцев впечатление, что они стали свидетелями чего-то, "находящегося на грани между божественным и дьявольским".

Кстати, этот случай можно рассматривать как типичное проявление еще одного феномена, часто связываемого с мегалитическими сооружениями: это проявление так называемых психических излучений, иначе называемых "полем памяти места".

Так, один из московских экстрасенсов, экспериментировавший в каменном круге на Воттоваара, поведал, что видел образы людей, похожих на жрецов, двигавшихся между камнями.

- Они протягивали потоки энергии, связывая камни друг с другом, - пояснил он.

Это сообщение вызвало интерес в определенных кругах исследователей, и, некоторое время спустя, Воттоваару посетила группа искателей приключений из Санкт-Петербурга под руководством Олега Дедковского, который посещает гору практически ежегодно. Они владели методикой "лозоходства" и приехали отрабатывать и совершенствовать свои приемы. Один из них привез с собой специально изготовленные проволочные рамки. Взяв их, он направился на исследование каменных сооружений в окрестностях горы. Результат, как следует из итоговых материалов, был одновременно и поразительным, и довольно болезненным. Обжигающий удар, произведенный некоей силой, прошел по его рукам, сбросил его на землю и лишил сознания. Когда он пришел в себя, то почувствовал, что руки парализованы; полностью восстановить их подвижность удалось только месяц спустя. Вот такая до невероятного странная история.

В отчетах экспедиций можно найти немало описаний того, как наблюдалась одновременная остановка наручных часов сразу у нескольких членов экспедиции, в цифровых фотоаппаратах вдруг оказывались переполненными «свежие» флэш-карты, люди не могли часами выйти к хорошо видимой цели. Рассказывали о том, что, оставаясь на горе один, человек начинает испытывать чувство необъяснимого нарастающего ужаса…

По словам экстрасенсов, энергетика этого места необычайно высока, она «подпитывает» их внутренние силы, словно мощный аккумулятор. Они называют Воттоваару «акупунктурной» точкой, через которую планета, словно через антенну, осуществляет энергоинформационный обмен с Космосом. Проверить это довольно сложно, но не исключено, что и древние обитатели этих мест могли знать о необычных свойствах горы Воттоваара, что и послужило основой для возведения комплекса.

Не исключено, что все это может иметь под собой основания. Недаром ведь у саамов существовало большое количество запретов, связанных с посещением подобных мест: запрещалось громко говорить, сюда не допускались женщины и дети, не приветствовался приход из чистого любопытства, к некоторым, наиболее «сильным» камням запрещено было не то что прикасаться, а даже подходить близко.

Да и название вершины - Воттоваара - Смерть-гора, очевидно, тоже дано не зря. Видимо, мрачное название горы дано как некое предупреждение.

Источники:

"Комсомольская правда в Карелии", 30.04.2003, Петрозаводск, n79, стр.10-11 Автор: Алексей Смирнов

ЗАГАДКИ КАРЕЛЬСКОЙ ГОРЫ ВОТТОВААРА Алексей ПОПОВ вице-президент Международной академии меганауки (г. Петрозаводск)

Фото Сергея Виннипухова

Мне повезло!)) Я случайно застала его цветение!!

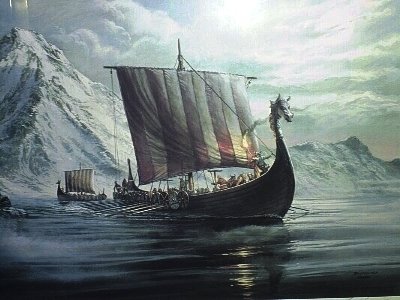

… Сегодня наш рассказ о том, к чему так стремились и русские масоны, и специальные подразделения НКВД и КГБ, и специальные подразделения СС фашисткой Германии, и просто искатели приключений – поиску «Золотой Чаши Викингов». Не нашли. Однако, «упрямая» народная молва неустанно повторяет – «видели», «лежит». И все это у нас под боком – в Беломорском районе. Карабль викингов в Белом море.

Из глубины памяти всплывает скрытая, сокровенная «подцель» поездки Н. Рериха в г. Сердоболь (ныне Сортавала). Великий художник и мистик, еще будучи в Петрограде и серьезно занимаясь археологией и древнейшей историей, почерпнул сведения о «Золотой Чаше Викингов» и о возможном ее местонахождении в каких-то секретных масонских источниках (ими пользовался Рерих, планируя экспедицию на Восток, в Гималаи). Он указывал, что эти источники восходят к древнейшим и абсолютно подлинным документам. Последние, уже в средние века, попали, якобы, к тамплиерам, а после уничтожения и запрета ордена стали достоянием других тайных обществ. Где-то хранятся они и поныне..

История возникновения легенды о «Золотой Чаше Викингов» столь таинственна, что, похоже, археологи и этнографы боятся касаться этого вопроса. Чтобы пролить свет на захватывающие приключения, героями которых стали исследователи этой проблемы, нам нужно погрузиться в предания и историю нашего края.

… Эта удивительная, загадочная и странная история уходит в далекое прошлое, во время торжества язычества, когда христианство практически не было известно на нашем Севере. В глубочайшем мраке давности сокрылись те времена, когда отдельные финские выходцы, заняв Двинскую речную систему, расположенную ныне в Архангельской области, распространили здесь множество мелких поселений, составивших впоследствии отдельный народ Чудь заволоцкую. Это было особое племя финского происхождения, отличавшееся от других племен, ему родственных, строгою оседлостью, порядком самоуправления, высоким умственным развитием, прекрасным столичным городом, международной торговлей, а главное, особой святынею своего языческого культа. Само название «заволоцкая Чудь» появилось с легкой руки новгородцев и указывало на северное население, проживавшее за длинными, труднопроходимыми водными порогами и связывалось с необходимостью тянуть лодки волоком или переносить их. По историческим свидетельствам и преданиям известно, что религия древней Чуди состояла в почитании верховного бога Юмаллы; ему поклонялись и древние корелы. Само имя Юмаллы обозначает бога, живущего на небесах. Русский историк П. Ефименко писал, что «истукан бога Юмаллы, сделанный весьма искусно из самого лучшего дерева, был украшен золотом и драгоценными камнями, ярко озарявшими все вокруг. На голове Юмаллы блистала золотая корона с двенадцатью редкими камнями. На коленях его стояла золотая огромная чаша, наполненная золотыми изделиями и монетами. Его одежда превосходила ценою груз самого богатого корабля». Памятная книга Куростровской церкви (Архангельская обл.) за 1887 год добавляет: «Ни денег, ни идола украсть было нельзя, потому что Чудь крепко берегла своего бога; постоянно около него стояли часовые, а дабы они не пропустили каких-либо воров, около самого идола были проведены пружины; кто дотронется до идола хоть одним пальцем, сейчас пружины заиграют, зазвенят разного рода колокольчиками, и тут никуда не уйдешь, часовые сейчас же подбегут». С какого времени оказался здесь языческий идол, предания не говорят. Однако известно, что произошло это много ранее знакомства Чуди с новгородцами. Это время грозных викингов, направлявших уже в девятом веке свои взгляды на Север отчасти с воинственными, отчасти с торговыми целями.

Вплоть до 12 века в Норвегии снаряжались целые экспедиции, которые по Северному Ледовитому океану и Белому морю пробирались в Чудь заволоцкую для приобретения богатств посредством меновой торговли и хищнических нападений. О характере этих походов можно судить по ряду оставшихся исторических документов. «Около 920 года, - повествует норвежский летописец, - некий Эрик совершил поход на Чудь, одержал большую победу над туземцами и вернулся в Норвегию с богатой добычей. Сын этого Эрика, Гаральд отправился в поход в 964 году. Он также одержал много побед и вернулся домой с громадной добычей золота, серебра и другого добра». Особенную известность получил поход в 1025 – 1026 годах одного из придворных короля Олафа - знатного Корка и его брата Гунштейна. Они запаслись товаром и, по приказанию короля, «отправились попытать счастья в Чудь заволоцкую. Они благополучно прошли на судах в устье Северной Двины и получили хороший барыш от своей торговли. Но этого им показалось недостаточно, и вспомнили они о храме Юмаллы.

И вот задумали скандинавы туда пробиться, чтобы завладеть этими священными сокровищами. Часть их осталась стеречь корабли, а другая под вечер направилась к лесу, «обозначая свой путь корою, сдираемой со стволов деревьев. После полуночи они пришли на прогалину, где находился храм, окруженный высоким тыном с крепко запертыми воротами. Он охранялся шестью туземцами, менявшимися в течение ночи».

Викинги ухитрились напасть на храм как раз во время замедлившейся по каким-то причинам смены. Они захватили так много золота, что более невозможно было им унести, но чрезмерная жадность погубила смелых разбойников: «Гунштейн вернулся к Юмаллу и похитил чашу, наполненную золотыми монетами, стоящую у идола на коленях; золото он высыпал за пазуху своей одежды, а чашу взял в руки, собираясь бежать. Увидев это, Корк бросился к Юмалле и, увидев на шее его толстое золотое ожерелье, метнул свою секиру и рассек цепь. Удар этот оказался столь сильным, что отрубленная голова идола полетела в сторону; при этом произошел такой гул, что для всех это показалось чудом».

В лесу поднялась тревога. Чудь сбежались на защиту своего храма и окружили скандинавов, не успевших укрыться в лесу со своей добычей. Им пришлось пробиваться мечом и хитростью к своим судам. Часть из них, во главе со своими предводителями, спаслась и добралась до Белого моря, но была застигнута штормом и вынуждена была скрываться от ветра на берегу. Однако, Чудь продолжала преследование. Гунштейн и Корк, с небольшим отрядом, двинулись вглубь материка, ища спасения, но, предвидя неминуемое, спрятали все сокровища в небольшом озерке.

Легенды свидетельствуют, что даже взятые в плен, викинги ни словом не обмолвились о месте затопления сокровищ. С тех пор их ищут, поскольку стоимость их баснословна. Считается также, что сама чаша обладает магическими свойствами.

Бытуют легенды, что местные жители находили разнообразные золотые предметы, разбросанные по берегу Белого моря на значительной территории.

Как бы то ни было, исследования продолжаются в надежде когда-нибудь разгадать эту многовековую загадку.

«Мифология не басня, а истина, действительность»

Н. Федоров (русский философ ХIХ века)

Одна из реконструкций "Золотой Бабы"(как она выглядела точно не знает никто).

Из глубин родовой памяти встает образ «золотой матери», владычицы и хозяйки священной прародины, утерянного рая, откуда ушли наши далекие предки... Никто не знает, откуда она пришла и куда ушла. Есть только бесчисленные предположения о судьбе золотой статуи, которой поклонялись многие народы.

Считалось, что это очень древний языческий идол, отлитая из чистого золота фигура обнаженной женщины, около полутора метров высотой. Она передавалась по наследству от поколения к поколению и даже от одного народа к другому. В честь «золотой матери» (Златой – Золотой - Бабы) устраивались богатые жертвоприношения, закалывались лучшие олени и другие животные, чье мясо тотчас же зажаривалось и поедалось жрецами и всем народом. В чашу, стоявшую рядом, складывались дорогие пожертвования – преимущественно золото и серебро.

Одни говорят, что статуя «золотой богини» была при¬несена из Китая, другие — из Ирана или Индии, третьи — из Древнего Рима времен гибели Римской империи, кое-кто считает ее произведением местных сибирских мастеров.

А древнейшее упоминание о статуе на Руси мы находим в Новгородской летописи за 1398 год. Оно было записано после миссионерской деятельности Стефана Пермского. Стефан ходил по Пермской земле, в святилищах пермяков спорил с жрецами. В летописи сказано: «Сей научи Пермъскую землю вере Христове, а прежде кланялися зверем и деревом, воде, огню и Златой Бабе».

Главное же, что заставляет исследователей заниматься изучением историй о «золотой богине» — влияние (через родовую память) забытого мифа: ведь «златая матерь», Златогорка по славянской мифологии — дочь Святогора, а он был царем Атлантиды. То есть, если быть последовательным, то следовало бы говорить о привно¬се культа «золотой богини» из Атлантиды, но какой уважаю¬щий себя ученый рискнет на такое заявление? Родство же культов «великой матери» на всех континентах Земли действительно существует.

Славяно-уральские истоки легенды о «золотой матери» подтверждаются также и ее именем у русских: «золотая баба». Именно так во всех славянских землях именовали «Богиню-мать».

В древние эпохи культ «золотой матери» мог двигаться на Урал с запада: из Атлантиды, Африки и Передней Азии. Древнейшие связи между атлантической и гиперборейской (северной) цивилизациями подтверждаются общим культом «Матери Мира».

Вполне вероятно, что ее происхождение восходит ко времени матриархата и к общемировому культу «великой богини». Предполагают, что двое детей, иногда изображавшиеся возле нее – это Артемида и Аполлон, и, следовательно, сама «богиня» – их мать, титанида Лето; по наиболее архаичным сведениям, она зачала от громовержца Зевса и родила детей на Севере, в гиперборейских пределах.

Удивительные параллели обнаруживаются и в других мифологиях, как финно-угорских (в том числе и карельской), так и индоевропейских. Так или иначе, золотое изваяние считалось величайшим сокровищем и теми, кто им обладал, и теми, кто за ним охотился. Оно являлось могучим талисманом, а его обладатель, явный или тайный, возносился на высочайшую ступень среди практикующих магов и колдунов.

Название страны, где особо почитали «золотую бабу», - Биармия, - восходит к имени бога Бармы (индийского Брахмы). Любопытно и загадочно сообщение о столице Биармии. Она носила то же название, что и вся страна – Корела. Великий русский историк В.Н. Татищев считал, что этим местом может быть остров между двумя рукавами реки Вуокса, впадающей в Ладожское озеро; здесь, согласно летописям, еще в конце ХII века была построена русская крепость Корела, переименованная захватившими ее впоследствии шведами в Кексгольм (ныне – город Приозерск Ленинградской области).

Название «биармия» связывают с названием народа «пермь» (или «коми»), в древности известного под именем «беормас». Однако известно, что население коми в этих местах было незначительным, а самые ранние жители состояли из «заволоцкой чуди», то есть из переселенцев вепского и карельского происхождения. Уже в литературе ХIХ века вопрос о биармах был тесно связан с историей карельского народа.

Биармия простиралась почти на всем пространстве нынешних северных русских губерний: Архангельской, Карельской, Вологодской, Вятской и Пермской. К Биармии направлялся за золотом греческий торговый путь. Греческие историки указывали, что золото получалось именно отсюда, то есть с «дальнего севера».

Миф о «золотой деве» сложился среди предков карел и финнов задолго до принятия ими христианства, и культ ее был достаточно распространенным у древних карел о чем, в частности, свидетельствуют тексты академического издания «Карело-финского народного эпоса», изданного Российской Академией наук в 1994 году.

«Карело-финский народный эпос» - первое научное двуязычное издание бытующей среди карел и финнов песенной эпической поэзии. В книгу вошли лучшие образцы рун, благодаря чему перед нами предстает достаточно целостная картина карело-финского эпоса, отразившая историю, этнографию, психологию и нравы народа.

Изготавливающими (кующими) «золотую деву» чаще всего изображены творец мира, бог порядка и согласия Вяйнямейнен или божество воздуха, огня и воды кузнец Ильмаринен. Кстати, сюжет эпической песни о том, как выкована «золотая дева», использован Леннротом в 37-й руне полного издания «Калевалы» и в композиции этого эпоса, подготовленным академиком О. Куусиненом.

Удивительно, но память о «золотой богине» до сих пор сохраняется в глухих таежных уголках Карелии. Иначе как отнестись к тому, что авторами статьи совсем недавно записано уникальное предание о «златой бабе», бытующее в настоящее время в деревне Куганаволок Пудожского района. Рассказал его один из местных старожилов, 80-летний старик, сам узнавший о нем от своего отца и деда.

Вообще, пудожский край является в Карелии древнейшей населенной людьми территорией. Свидетельство тому – каменная живопись, так называемые петроглифы Бесова Носа. Выбитые на гранитных скалах рисунки птиц, рыб, зверей, предметы человеческого обихода позволяют нашему современнику наглядно представить быт и окружение племен, живших здесь три, четыре тысячи лет назад.

Начиная с 1227 года, в период княжения новгородского князя Ярослава Всеволодовича, усилиями новгородских боярских дружин здесь внедрялась и укреплялась христианская вера. Однако языческие верования оказались столь живучими, что сохранились до 50-х годов двадцатого столетия.

Предание повествует, что в далеком прошлом «золотая богиня» хранилась на одном из островов живописного Водлозера, на берегу которого, много лет спустя, появилась и деревня Куганаволок. Считается, что на этом острове до сих пор произрастают «священные деревья», которые занимали важное место в религиозных верованиях народов, проживавших на территории современной Карелии, и требовали особого почитания.

Но еще большим почитанием была окружена священная «золотая богиня».

В X - XI веках на Северо-Западную Русь пришли христианские миссионеры. Почитать нагую женщину, пусть и из золота, в их планы не входило. С приходом христианства древний культ «Матери» был потеснен богородичным культом. И местные жрецы волхвы увезли свою святыню. Якобы к собратьям-язычникам на берега Камы.

В предании есть одна примечательная деталь. Несмотря на все предосторожности, при переправе у «золотой богини» по какой-то причине на руке сломался мизинец и упал в воду и, якобы, на протяжении достаточно длительного времени над этим местом появлялось свечение, абсолютно нехарактерное для этих мест. Оно представляло собой световой столб, выходящий из глубины вод и растворяющийся в воздухе.

В XIII веке христиане стали крестить пермь и зырян. И опять жрецы отправили Золотую бабу подальше. На этот раз на Урал, к племенам манси. А потом в Сибирь пришли казаки. Идола спрятали от них в секретном капище где-то на Оби. Известно, что сам Ермак Тимофеевич охотился за сим артефактом. В 1552 году один из его отрядов с атаманом Иваном Брязгой во главе захватил одно из хантыйских городищ, куда, как сообщали лазутчики, по поводу какого-то местного праздника шаманы привезли Золотую бабу. Городок сожгли - Бабу не нашли. Ее, по легендам, шаманы сумели укрыть, чтобы потом перенести на самый север в устье Оби. Но по мере распространения христианства артефакт пришлось перепрятывать все дальше на восток. И, по последним сведениям, она якобы надежно укрыта где-то за Енисеем, на Таймыре.

Таково предание, и каким бы ни было к нему наше отношение, оно в очередной раз свидетельствует о богатой заповедной истории нашего края и дополняет еще одну страничку в исследованиях, посвященных «золотой богине».

ИСТОЧНИКИ:

«Таинственный мир Карелии» Алексей ПОПОВ (Петрозаводск)

В последнее время актер перестал появляться на экране: сказывались возраст и здоровье – ведь он перенес инсульт… Тем большим ударом стала для его близких, друзей и поклонников трагедия, случившаяся 8 сентября. Что на самом деле произошло в тот роковой день, пока остается загадкой.

«В ТО ВРЕМЯ БЫЛИ НА ЗЕМЛЕ ИСПОЛИНЫ...»

«Их тела были огромны, а лица настолько отличались от обычных человеческих лиц, что видеть их было удивительно, а слышать, как они говорят, страшно».

Новые находки могут нести в себе неслыханные тайны, изучение древних сообщений может во многом дополнить и даже изменить уже устоявшиеся исторические реалии.

Так, например, вопрос о возможности существования на Земле великанов (исполинов, гигантов) наука относит к области легенд и мифов. Однако, как справедливо заметил в своей книге «Древняя Русь», изданной в Москве в 1996-м году, крупнейший российский историк Георгий Вернадский: «Следы древней исторической основы могут легко быть обнаружены под мифологическим покровом»…

Вопрос о возможном существовании великанов не так прост, как кажется на первый взгляд. Согласно концепции мировой истории вавилонянина Бероса, Земля в доисторические, допотопные времена была населена гигантами, сосуществовавшими с человечеством. Собственно, о том же повествует ветхозаветная «Книга Бытия». Сначала исполины были добрые и славные, если вспомнить о них слова, например, той же Библии. Но постепенно деградировали и стали угнетать людей.

Боги за грехи и злобу затмевали им разум, а под конец решили истребить их, наслав на Землю воды потопа. Погибли все, кроме праведника Ноя и его семейства. От них-то и начался, согласно Библии, новый виток человеческой истории.

В уже «послепотопное» время сведения о великанах стали поступать со всех концов света…

Живое народное предание во всей Финляндии и некоторых уголках Карелии приписывает принадлежность, кое-где сохранившимся еще могильным каменным грудам и курганам, нефинскому народу, населявшему в древнее время всю Финляндию, северную часть Скандинавии и даже Карелию на нынешних территориях Кемской и Олонецкой губерний. Финское название этого древнего народа — хийси. В древних исландских сагах этот народ встречается под именем етун. Нынешняя форма этого имени в шведском языке -йятте, а живущие около шведского населения финны переделали это название в йятти, со значением -великан. Но даже под названием хийси, этот древний народ в преданиях финнов слыл великанами, обладавшим исполинской силой.

В связи с тем, что с началом систематических путешествий и географических открытий вся земля до Белого моря и далее становилась известной, явилась необходимость создания этнографических карт, с указанием народностей, проживавших на этих территориях, однако с представлениями о севере всегда связывалась «страна великанов». Известно, что «Белое море» — название русское. Путешественники, приезжавшие в средние века к устью Северной Двины, впадающей в Белое море, уже застали это название, на что указывает обозначение моря на карте самого знаменитого картографа ХУ1-го века Меркатора…хотя в далекие стародавние времена оно называлось Гандвиком. Интересно, что «Гандвик» у скандинавов означал «Залив чудовищ».

Отрывок одной саги об открытии Норвегии начинается так: «Форниот назывался король… он являлся отцом трех великанов, от которых потом произошло многочисленное потомство.» Само имя Форниот обозначает «великан прежних времен».Страна великанов не имела конкретного географического положения, но располагалась на огромной европейской территории.

По мере заселения северных территорий, великаны уходили все дальше на север. Так Саксон Грамматик упоминает, что «гиганты теперь удалились в те пустыни, которые лежат по ту сторону Гандвика, на север от Норвегии». Данный отрывок, как и последующие, связанные с «Историей» Саксона Грамматика, основываются на выдержках из редкой книги «Из ранней истории шведского государства», выпущенной в Москве в 1999-м году.

Саксон Грамматик (1140—1206 гг.) служил секретарем у епископа Абсалона в Роскильде (Дания), изучал историю далекого прошлого по всем доступным для него источникам. В русской историографии сложилось мнение, что в «Истории» Саксона отображены самые точные сведения о севере и его жителях в его время. Кстати, у многих народностей (финнов, шведов, лопарей, карел) сохранилась память о переселении «гигантских людей» в стародавние времена.

Среди датских королей у Саксона Грамматика, совершенно особое место занимает Горм. Вместо совершения военных подвигов, он исследовал законы природы и направлял свои усилия на изучение отдаленных малоизвестных стран. Саксон Грамматик повествует об одной экспедиции Горма: «...Дойдя до Гандвика (Белое море) и вытащив корабли на берег, Горм со своими матросами расположился лагерем. В сумерках явился к ним человек необычайной величины, назвавший себя Годмундом». Последовавшие за ним путешественники, вскоре увидели поселение «похожее более на дымное облако». Войдя в одно из помещений, «они удивились обильным сокровищам и разным драгоценностям». Между прочим, «они увидели семь бочек, опоясанных семью золотыми обручами и увешанных серебряными цепями из многочисленных колец, необыкновенной величины бычачий рог, отделанный драгоценными камнями и покрытый художественной гравировкой и, наконец, браслет основательного веса». Особенно они удивились, увидев «вооружение, предназначенное по своей величине каким-то сверхъчеловеческим существам». Не выдержала душа простых матросов обилия и доступности драгоценностей, поэтому большинство из них были «растерзаны чудовищами, а спаслись только двадцать человек, которые и вернулись во главе с Горном домой».

Весьма примечательным было и путешествие Торстейна, служившим дружинником у норвежского короля Олафа. Отправившись с командой изучать северные земли, он, как и Горн, приблизительно в тех же местах столкнулся с отрядом великанов из 22-х человек. Предводителем у великанов был также Годмунд (вообще, есть намеки на то, что он являлся, якобы, «официальным проводником» всех, кто посещал «царство великанов»). Далее, мы узнаем, что владения Годмунда входят в состав «государства» великанов Ризаланд, предводителем которого являлся Геррауд. Во время пира, устроенного в честь этой встречи, великаны пили из «золотых кубков в два локтя вышиной и каждый осушал его в один прием». Путешествие Торстейна заканчивается более удачно, нежели Горна. Все возвращаются домой, что и отмечает Саксон в своей «Истории».

Арабский историк Ибн-Фалдан, в начале Х-го века узнав, что «есть в Волжской Булгаре какой-то необыкновенный великан», обратился с запросом к самому булгарскому царю. Царь отвечал, что действительно был такой великан в его стране, но помер; да и был он не из его людей и «не настоящий человек». «А был он ростом локтей двенадцать (около шести метров), голова у него была с большой котел, огромный нос, глаза и пальцы преогромные. Был он от народов веси. Я видел кости его: они необъятной величины»,— отмечает Ибн-Фалдан. Данное любопытное историческое наблюдение стало известным российскому читателю благодаря книге А. Ковалевского «Книга Ахмера Ибн-Фалдана о его путешествии на Волгу в 921-922 годах», изданной в Харькове в 1956-м году.

Весь — предки нынешних вепсов — стали занимать территорию Карелии к концу первого — началу второго тысячелетия нашей эры. Первые сведения о веси в русских письменных источниках относятся к 859-му году.

А арабский путешественник, ученый и богослов начала Х1-го века Абу Хамид Андалуси также посетил столицу Волжской Булгарии и встретил там такого же великана из племени адогитов, но только живого. «Он брал Валит. И посажен был тот Валит на Корельское владение от Новгородских посадников. Он сам собою был дороден, ратный человек и к рати необычайный охотник». Однажды, «во славу свою, принесши с берегу, своими руками положил камень, в вышину от земли есть и ныне больше косой сажени. Тот камень по сей час слывет «Валитов камень».

В книге выдающегося финляндского этнографа и археолога Теодора Швиндта «Народные предания северо-западного Приладожья, собранные летом 1879-го года», изданной в Санкт-Петербурге в 1880-м году и давно уже ставшей библиографической редкостью, также приводятся уникальные сведения о «великанах древней земли Корельской». «На Ладожском побережье, — пишет Т. Швиндт, -существует предание, что когда-то в этих местах жили огромные люди, так называемые метелиляйнены, или мунккилайнены, которых постепенно вытеснили отсюда лапландцы и финны». Метелиляйнены отличались громадным ростом и невероятным шумом, который они производили при своем передвижении по лесу, откуда, собственно, происходит и их название (от слова— шум).

«Одной из самых распространенных можно считать легенду о девушке-великанше и пахаре. В ней говорится, что девушка-метелиляйнен случайно наткнулась в лесу на чужака, который пахал землю на лошади. Она побежала к отцу и все ему рассказала. Отец ве¬лел отвести его к тому месту и, увидев пахаря, понял: «Нам придется уйти отсюда и оставить землю пришельцам».

«Легенды о метелиляйненах, — указывает далее Т. Швиндт, — сохранились почти повсеместно, но особенно много их в Куркийокской волости» (ныне по¬селок Куркийоки Лахденпохского района —А.П.). Вероятно потому, что в таких местах, как Корписаари («Остров непроходимой чащи»), Отсанлахти («Залив лба»), Лапинлахти («Лопарский залив») и других существует немало реальных доказательств деятельности людей-великанов: это и очищенные от леса поля, и время от времени попадавшиеся в земле громадные человеческие кости, и брошенные метели-ляйненами плуги, а также огромные валы в горах и на островах.

В частности, в деревне Соокуа той же Куркийокской волости есть гора Кесякаллимяки, которая почти вся когда-то была занята под кладбище, но теперь там построены дома. Я копал в том районе и нашел под плоским камнем на значительной глубине скелет необыкновенно крупного человека: череп его лежал немного в стороне, а кость правого предплечья — около носа. Один старик рассказывал мне, что здесь хоронили метелиляйненов.

В Лапинлахти, под горой Ласкеланмяки, при вспашке были найдены крупные человеческие кости, и кто-то сказал, что «может быть, это кости метелиляйнена».

В деревне Терву, около горы Кирккомяки, неоднократно находили «кости великанов» и подобные примеры можно было бы продолжать и продолжать».

«Между островами Риеккала и Тулоланоаар есть два островка, — продолжает далее Т. Швиндт, — один совсем маленький — Лиертсаари, а другой чуть побольше - Хийретсаари. На них сохранились длинные низкие ограждения из камня, протянувшиеся вдоль берега. На Хийретсаари, кроме этого, имеется еще один вал, длиной примерно с версту, который окружает почти весь остров, — причем оба вала расположены на расстоянии десятка саженей (сажень — русская мера длины, равная 2,1336 метра — А.П.) от берега. С внутренней стороны кругового вала насыпано много камней величиной с кулак. По преданию, метелиляйнены собирали эти камни для военных целей и во время сражений, спрятавшись за валами, кидали их за версту друг в друга с острова на остров.

Кроме упомянутых валов на северо-западном побережье Ладоги сохранились и другие остатки каменных сооружений, которые нельзя назвать укреплениями, но их, тем не менее, считают крепостями. Так, например, в Куркийокской деревне Риеккала говорят, что широкие груды камней на берегу Ладоги сложили еще метелиляйнены. В Харви есть Линнамяки («Укрепленная возвышенность»), или Лапинлинна («Лопарская крепость»), которая представляет собой отвесную скалу, отделяющую остров от материка; вокруг нее заметны остатки валов, сложенных из камней. Причем камни местами величиной с кубический локоть и даже больше (Локоть — древнерусская мера длины, равная 38—46 см. Соответственно, кубический локоть составляет приблизительно 0,25—0,5 кубических метра — А.П.). Поэтому считают, что такое сооружение могло быть под силу только метелиляйненам».

Кстати, многим хорошо известная железнодорожная станция Яккима, находящаяся в трех километрах от города Лахденпохья, получила свое название от имени Яакко, который когда-то владел этой землей. Интересные данные приводит Т. Швиндт: «Яакко Пунтус был метелиляйненом. Он раскорчевал много лесов до самого Олонца. В деревушке Микли, в лесу Вакокангас («Лес борозды»), есть борозда глубиной со скамью (примерно 40—50 см. -- высота скамьи в лютеранской церкви — А.П. Пунтус пропахал ее давным давно». Уже в начале двадцатого века среди поморов, ходивших на своих судах к Новой Земле, бытовало предание, что там в одной из прибрежных пещер, находятся гигантские человеческие черепа с оскаленными зубами.

Пунтус пропахал ее давным давно». Уже в начале двадцатого века среди поморов, ходивших на своих судах к Новой Земле, бытовало предание, что там в одной из прибрежных пещер, находятся гигантские человеческие черепа с оскаленными зубами.

Варяги, во времена набегов на отдаленные районы Русского Севера, также неоднократно сталкивались с племенами исполинов, причем — как «обычных» великанов мужского пола, так и племенами, состоящих исключительно из женских особей (так сказать, амазонок-великанш). Эти сведения сохранились в скандинавских источниках. Знаменитый финляндский лингвист и этнограф Матиас Кастрен (1813—1852 гг.) записал в Карелии несколько рассказов об одном исполинском народе. «О происхождении этого народа, — пишет Кастрен, — есть предание, что леший похитил одну женщину, родившую от него мальчика и девочку, которые, впоследствии, произвели на свет это богомерзкое поколение, названное Найколайсет. Чуждаясь всякого сообщества с людьми, народ этот поселился на горе Хапавара и там образовал совершенно заключенное в самом себе общество. Число людей, принадлежавших к этому поколению, сводится до семнадцати мужчин, способных носить оружие. Все они погибли до последнего человека в одну из войн с местными жителями. Об этом народе я ни прежде, ни после не слыхал никакого предания» (по сборнику «Памяти М.А. Кастрена», изданного в Ленинграде в 1927-м году).

Все большее число современных ученых не исключают существования на Земле расы великанов в далеком историческом прошлом. Известный российский биолог Александр Белов считает, что «изначально человечество выглядело несколько иначе, чем мы. Мировые мифы изобилуют великанами...Логично предположить, что раз мы, как и братья наши меньшие, — деграданты живших некогда разумных существ, значит, они (великаны) гораздо совершеннее нас. Мифы о золотом веке, богатырях и могучих исполинах звучат в унисон с этим предположением».

Возможно, что цепочки, состоящие из мегалитов, гигантских костей великанов, отпечатки их следов в древних отложениях, и мифы об исполинах тянутся к современному человеку из древней Гипербореи, где, может быть, обитал наш далекий совершенный и могучий предок.

Таким образом, мы лишний раз убеждаемся, насколько богата тайнами древняя история земли Карельской.

Норвежские альфары, датские и шведские эльвы, англосаксонские гномы и эльфы, германские альбы... Мудрецы, чародеи, величайшие мастера по обработке металлов, изготовители магических предметов... Предания об этих загадочных существах широко распространены среди народов Северной Европы.

Во многих районах Земли существуют легенды о карликах как о первоначальных жителях этих местностей, которые с появлением людей всегда уступали им место, исчезая бесследно, уходя... под землю.В

России предания о <чуди белоглазой>, ушедшей под землю, были распространены по всему Северу.

Что скрывается за многочисленными легендами о карликах? И почему средоточием этих легенд является север Европейского континента, омываемый волнами Ледовитого океана?

Сама возможность существования маленьких людей не должна ни у кого вызывать удивления - это явление достаточно хорошо известно и многократно описано.

Малорослость, карликовость, называемые в биологии научным термином <нанизм> - феномен, пока еще недостаточно изученный. По современным представлениям, нанизм представляет собой адаптацию к различным факторам окружающей среды, в том числе низким температурам и недостатку пищи. Интересно, что в одних и тех же условиях может проявляться как нанизм, так и его антипод - гигантизм. В наше время племена <маленьких людей> - пигмеев обитают в экваториальной Африке и на Андаманских островах (Индийский океан).

В Европе сперва считали карликами лопарей и ненцев.

Ганзейские купцы привозили из Новгорода рассказы русских промышленников о том, что по ту сторону Гиперборейских (Уральских) гор живут пигмеи, <ростом не выше 3-летнего мальчика>. Финны называли лопарей <пигмеями севера>, а в Европе в XVI в. ненцев-самоедов изображали карликами. Позже, убедившись, что это не так, <пигмеев> стали помещать на крайнем севере. На карте норвежского мореплавателя Олая Великого, выполненной в 1567 г., к северу от Норвегии, выше Лапландии, показана Scriclinia - страна карликов-скриклингов с надписью: (<Здесь обитают пигмеи, проще говоря, скриклинги> .

.

Каких-то странных людей, <заклепанных в скале> и говорящих на непонятном языке, повстречали люди новгородца Гюряты Роговича, посланные им собирать пушную дань <за Камень>…

Георги И.-Г., Рот К.М. Лопарь, 1799

САЙВОК, УЛЬДРЫ, HALTIA финно-угров.

Фольклор - это, помимо прочего, еще и историческая память народа. Подобные свидетельства есть и у народов Севера нашей страны.

Н.М. Карамзин отмечал, что <… в России финны и чудь славились волшебством>. Карамзин основывался на свидетельствах древнерусских источников о колдунах, прорицателях, чародеях из среды финно-угорских народов, обитавших на севере Руси. Можно вспомнить <вещего финна> из поэмы А.С. Пушкина <Руслан и Людмила>, который постиг ученье колдунов <у финских берегов>. Между тем у финских народов всегда существовало убеждение, что своим волшебным знаниям местные чародеи во многом обязаны неким подземным духам-карликам.

Предания о карликах, обитавших в пещерах или под землей, существовали у всех финских народов, из которых древнейшими обитателями Севера являются лапландцы (саамы, лопь, лопари).

По-фински подземных карликов называли <огненноглазые haltia>, по-лопарски - <сайвок>.

Лапландцы – народ кочевой. Раскинув свое легкое жилище на удобном месте, они иногда могли слышать, как из-под земли до них доносились неясные голоса и звяканье железа. Это служило сигналом: немедленно переносить юрту на новое место – она закрывала вход в подземное жилище сайвок. С карликами – подземными жителями, боявшимися дневного света, но могучими волшебниками, лопари опасались ссориться.

Саамы рассказывают еще о карликах-ульдрах - жителях Лапландии. Зиму ульдры проводят в своих подземных убежищах. Лапландцы - народ кочевой. Иногда в своих жилищах из оленьих кож они слышат, как под землей забеспокоились ульдры - значит, жилище надо переносить с этого места, оно закрыло вход в подземные обиталища этих маленьких существ. Если этого не сделать, ульдры могут сильно навредить - порвать оленьи шкуры, украсть из колыбельки дитя и подложить вместо него своего уродца. В этом случае рекомендуется обращаться с маленьким ульдром нежно - тогда мамка-ульдр смилостивится и вернет ребенка на место.

Днем ульдры слепнут от света и поэтому выходят на поверхность ночью. При встрече с ульдром надо держаться с ним как можно осторожней и не делать ничего, что тому может не понравиться, ведь ульдры - могучие волшебники.

ПАНЫ вепсов, карел и меря.

Для вепсско-карельской и мерянской культур существует название маленького народа - <паны>.

В легендах, распространенных на Севере, чудь и паны нередко оказываются совершенно тождественными друг другу и обозначают в совокупности древних аборигенов края, инородцев, обобщенный образ которых в одинаковой степени архаизируется и гиперболизируется. Несомненно, что с воспоминаниями о чуди смешались и переплелись исторические предания о польских <панах> Смутного времени. Иногда и чудь, и паны представляются просто как разбойники.

По преданиям, легендарные чудские памы-<паны> ушли под землю вместе с чудью. А у финских народов - заволочской чуди, коми-зырян, вепсов - жрецы, волхвы, мудрецы стали называться с тех пор Памами...

ЧУДЫ коми.

Легенды о маленьких подземных жителях, умеющих обрабатывать железо и обладающих сверхъестественными способностями, сохранились у всех народов, населяющих Север России. Так, коми, живущие на Печорской низменности, знают о существовании маленьких человечков, творящих чудеса и предсказывающих будущее. Они пришли с севера.

Сначала человечки не умели говорить на языке коми, потом постепенно выучились. Они же научили людей ковать железо. Маленьких человечков здесь называют чудами, <чудь-дез>. Чуды - могучие колдуны, творящие волшебство и предсказывающие будущее.

Колдовство их обладало страшной силой. По их приказанию меркли Солнце и Луна, день превращался в ночь, а ночь - в день.

СИИРТЯ ненцев.

На побережье Ледовитого океана эстафету легенд коми о карликах принимают ненцы. "Давным-давно, когда наших людей здесь не было, тут жили "сииртя» – маленького роста люди. Когда людей много стало, они насквозь в землю ушли». Так рассказывают о сииртя – странном, мифическом народе, некогда якобы населявшем пространство от Канина Носа до Енисея.

Путешествовавший в конце XVIII в. по Европейскому Северу России академик И. Лепехин писал: <У самоедов и других северных народов существуют предания о живущих под землей людях. Самоеды называют их Сиртье и говорят, что это народ, занимавший их страну раньше их и который после их прихода ушел в землю и живет еще там>.

<Давно-давно, когда наших людей здесь не было, тут жили сииртя - маленького роста люди. Когда людей много стало, они насквозь в землю ушли>. Так рассказывают ненцы о сииртя - странном полумифическом народе, некогда населявшем пространства Севера от Канина Носа до Енисея.

Предки ненцев - народа самодийской языковой группы - начали освоение Западной Сибири еще 8 тысячелетий назад. В своем движении на север ненцы сталкивались с энцами (<манту> , тунгусами (<тунгос>

, тунгусами (<тунгос> , хантами и манси (<хаби>

, хантами и манси (<хаби> , селькупами (<тасым-хапи>

, селькупами (<тасым-хапи> , нганасанами (<тавы>

, нганасанами (<тавы> и странным малорослым народом сииртя (сиртя, сихиртя). Если с первыми народностями все просто - они существуют и сейчас, то над загадкой сииртя ученые ломают головы до сих пор.

и странным малорослым народом сииртя (сиртя, сихиртя). Если с первыми народностями все просто - они существуют и сейчас, то над загадкой сииртя ученые ломают головы до сих пор.

<Сииртя - это такой белый, как известь, человек, - рассказывают ненцы. - Как тень ходит. На солнце смотреть не может, только на темноту. Кто сииртя увидит, счастливый будет>.

С сииртя ненцы встретились на северном побережье Ямала. Если в фольклоре ненцев эпизодов борьбы с другими племенами довольно много, то сюжетов о войне ненцев с сииртя почти нет - загадочные карлики-сииртя, рассказывают ненцы, способны исчезать, становиться невидимыми. Наконец, сииртя переселились под землю, <уйдя в сопки>. Некоторое время они жили под землей, где владели стадами мамонтов - <земляных оленей>.

Сииртя выходили на поверхность только ночью, избегали встреч с людьми, однако некоторым из ненцев посчастливилось общаться с сииртя и перенять у них крупицы их знаний. Потом сииртя исчезли совсем.

Следы сииртя сохранились по всей тундре: в названиях многих рек (<Сииртя-яха> - река сииртя), сопок, урочищ (<Сииртя-нада> - <яр сииртя> . Известно, что сииртя - богатый народ: у них в изобилии имеются серебро, медь, железо, свинец и олово. Они живут в земле и добывают их из земли. В своих подземельях сииртя греются перед небольшим синим огнем. На поверхности сииртя можно видеть только издали, а подойдешь ближе - они скроются, а куда - никто не знает. <Видно, в землю уходят>, - считают ненцы.

. Известно, что сииртя - богатый народ: у них в изобилии имеются серебро, медь, железо, свинец и олово. Они живут в земле и добывают их из земли. В своих подземельях сииртя греются перед небольшим синим огнем. На поверхности сииртя можно видеть только издали, а подойдешь ближе - они скроются, а куда - никто не знает. <Видно, в землю уходят>, - считают ненцы.

В легендах о сииртя легко просматриваются два пласта ~- первый, о досамодийском населении тундры (есть гипотеза, что это были юкагиры), и второй, более древний, имеющий общие корни с северными преданиями о чуди. Реальность сииртя настолько не вызывает сомнений, что некоторые исследователи даже пытаются отыскать археологические следы этого народа. Из всех народностей, с кем соприкасались в своей истории ненцы, только сииртя остаются загадкой...

Подземные жители Якутии.

Встречаются следы таинственных подземных жителей и в далекой Якутии, в бассейне реки Вилюй, в месте, носящем многозначительное название Долина смерти. Редкие исследователи, добравшиеся до этого загадочного места, рассказывают об удивительных металлических колоколах, прикрывающих проходы, уводящие в неизведанные недра.

Михаилу Корецкому из Владивостока повезло – он побывал в Долине смерти три раза. Попадал он туда не от хорошей жизни – в этом месте большинство людей могли мыть золото, не опасаясь получить пулю в затылок. "Я видел, – рассказывает Корецкий, – семь "котлов». Размер их от шести до девяти метров в диаметре. Изготовлены они из непонятного металла, который не берет даже отточенное зубило. Сверху металл покрыт слоем неизвестного материала, похожего на наждак, который нельзя ни сколоть, ни поцарапать». Якуты рассказывают, что раньше из-под куполов можно было попасть в расположенные глубоко под землей комнаты, где лежат промерзшие насквозь худые одноглазые люди в железных одеждах.

Чудь белоглазая севера Руси.

Предания о чуди распространены повсеместно на Севере.

Русские предания Беломорья, Приладожья, Урала и Сибири повествуют о том, что здесь задолго до прихода русских жила чудь белоглазая.

Она занималась в горах добычей золота и серебра, и долгое время спустя древние рудники в Сибири, где добывали золото, серебро и медь, в народе называли <чудскими копями>.

Сказания Приуралья указывают чудские крепости, городища, могилы.

Иногда чудью называют финские племена, жившие здесь до прихода русского населения, однако исследователи давно установили, что чудь - общее понятие для всех аборигенов-инородцев, обобщенное название для самых разных этнических групп.

При этом чудь чуди рознь - одни народные предания рисуют чудь как племя сильное, могучее, богатырское, другие - слабое, нерасторопное, малоподвижное, не пытающееся бороться за свое существование. В рассказах местных русских жителей о силе, могуществе и чародействе древних обитателей Севера слышны отголоски древнейших чудских (финских) верований и преданий.

Некоторые легенды о чуди более чем конкретны, в них указываются сохранившиеся до сих пор населенные пункты, урочища, а также крестьянские фамилии и рода, берущие свое начало от чудских родов. Другие предания о чуди имеют мифический характер, полностью утратив какие-либо реальные черты. Очевидно, что русские предания о чуди имеют несколько <слоев>, один из которых - предания об <ушедшем в землю> чудском народе. Г. Куликовский в <Словаре областного Онежского наречия> пишет о <действительной чуди> и <чуди загадочной>. Вот эта последняя-то и интересна нам более всего...

Эта <чудь загадочная>, как утверждают легенды, пришла откуда-то с севера. Когда же пришли русские, то <чудь в землю ушла, под землей пропала>.

По рассказам, это было так: выкапывали яму, ставили по углам столбики, делали над ямой крышу, сверху засыпали землей и камнями, потом сходили в ямы с имуществом и, подрубив подставки, погибали.

Трудно сказать, насколько эффективен такой способ массового самоубийства. И зачем надо было при этом брать с собой имущество? На том свете оно все Равно не понадобится. Есть многочисленные сообщения, что <в ямах> после гибели чуди никаких сокровищ не отыскивались. Куда же они делись? Но все встает на свои места, если предположить, что, сооружая навес над ямой, чудь тем самым просто-напросто закрывала от непогоды и любопытных глаз вход в сооружаемое подземелье. А указанным способом -подрубив столбики -очень удобно заваливать готовый вход в подземные лабиринты, куда и ушла легендарная чудь, захватив свое добро...

И потом - <уйдя в землю>, чудь везде оставила после себя не ямы, а сопки, курганы. В разных местах показывали места <вечного упокоения> чуди - живописные всхолмления, которые очень похожи на <священные места>. Как тут не вспомнить сиды ~ волшебные холмы ирландцев, где живут карлики-лепраконы! С чудскими курганами связаны, по преданиям, многие загадочные явления. Эти курганы в ночи нередко светятся синим пламенем, из них доносятся звуки - вопли, завывания, постукивания, гул.

В некоторых сказаниях рассказывается о том, что чудь ушла в землю через подземные ходы: <когда слух о святых Пахомии Конском и Антонии Сийском достиг чуди, то они убоялись и убежали в непроходимые леса. В лесах они понаделали себе, особенно в песчаном грунте, подземных ходов>.

В предгорьях Урала, где исчезла чудь, находится одно место – пещера Сумган, с которой связано "ощущение ужаса», как и в случае с лазом, найденным экспедицией ОГПУ на Кольском полуострове. У русских землепроходцев, появившихся на Урале позднее, тоже есть предания и сказы о живущих в горах людях небольшого роста, красивых, с необычайно приятными голосами.

Так же, как сайвок на Кольском полуострове, они не любят бывать на дневном свету, но некоторые люди слышат исходящий из-под земли звон. И звон этот неслучаен. Спелеологи, не один раз штурмовавшие эту пещеру и доходившие до ее второго дна, вспоминают чувство непонятного, ничем не обоснованного страха, охватывающего их в одном из ходов пещеры. И по сей день узкий лаз, в который переходит этот ход, никем не пройден.

Как же выглядела та самая <загадочная чудь>? Помимо небольшого роста (упоминания о маленьком росте чуди встречаются в северных легендах редко), она была <белоглазой>. Иногда чудь называют просто <белоглазыми>, <белоглазым народом>. Что это такое?

Большие белки глаз, или глаза, состоящие из сплошных белков, или что-то еще? Во всяком случае, это очень характерная и важная деталь. Одна из поморских легенд говорит о том, что чудь <был народ краснокожий>. Этот народ перебрался на Новую Землю, <за Дышащем морем>, где живет до сих пор, скрываясь в недоступных местах или при встрече с людьми становясь невидимыми.

О том, что рыбаки видели чудь на Новой Земле еще <лет пятьдесят назад>, говорит предание, записанное на Севере в 1969 г. Этот поморский рассказ о краснокожей чуди-невидимке, живущей на Новой Земле, открывает цикл других легенд о чуди ~ загадочных маленьких человечках, живущих под землей, в пещерах гранитных скал.

Встретить их можно крайне редко - чудинцы избегают людей и могут становиться для них невидимыми, <уходить в камень> или оборачиваться в зверя (мышь, белку). Но иногда чудак может прийти на помощь человеку мудрым советом или волшебством.

Дальним отголоском этих легенд служит мудрый и добродушный <старичоклесовичок> русских сказок, помогающий Ивану-Царевичу с помощью волшебного клубка найти дорогу к похищенной Кащеем красавице, дарящий ему шапку-невидимку, а потом вдруг исчезающий под землей.

По материалам:

Таинственные карлики Арктиды.

Libfree.ru

«Исследователи НЛО во всем мире были просто шокированы информацией, полученной из Российской Карелии и связанной с событиями, произошедшими с поездом № 1702».

Пол Стоунхилл, директор Центра российских исследований НЛО. Калифорния, США.

17 февраля 1985-го года грузовой поезд № 1702 следовал обычным маршрутом из Петрозаводска, через Суоярви на Костомукшу. Он состоял из семидесяти порожних гондол и двухсекционного тепловоза. Поезд вели машинист Сергей Орлов и его помощник Виктор Миронов. Состав проследовал через поселок Эссойла и продолжал движение к станции Новые Пески. В 20 часов 35 минут бригада тепловоза вдруг заметила, что справа за деревьями параллельно поезду движется какой-то странный объект, представляющий собой светящийся полупрозрачный шар правильной геометрической формы, размером с «футбольный мяч».

Несколько минут спустя произошло невероятное. «Шар» изменил направление полета, быстро «пошел» наперерез поезду и оказался в 30-50 метрах перед тепловозом. Машинист попытался остановить поезд, выключил ходовые двигатели и привел в действие тормозную систему, но состав продолжал неуклонно двигаться вперед за «шаром» — какая-то неведомая сила тащила его.

«Шар» перемещался впереди тепловоза беззвучно, не касаясь земли. Он «тащил» за собой поезд, но каким образом, понять было невозможно. Сергей Орлов связался с дежурной по станции Новые Пески (рация все время работала бесперебойно) и пытался объяснить ей, что происходит. Дежурная так ничего и не поняла, но вышла встречать приближающийся поезд.

Через некоторое время она увидела, что к входной стрелке приближается тепловоз, впереди которого следует светящийся «шар», а перед ним какой-то красный вибрирующий предмет, похожий по форме на перевернутый «таз» (машинист и его помощник этого предмета не видели). У входной стрелки «шар» отделился от тепловоза и «обошел» станцию стороной, хотя все время находился в поле зрения машиниста и его помощника..

Проследовав станцию Новые Пески, С. Орлов и В. Миронов заметили, что «шар» «пошел» наперерез поезду и опять занял свое место перед тепловозом, при этом произошел «удар» и скорость резко упала. В кабине тепловоза на пол попадали различные предметы, а машинист и его помощник ударились о лобовое стекло, но обошлось без серьезных травм. Тормоза в это время не работали, так что причина торможения была не в них: лампа «Обрыв тормозной магистрали» не загорелась, давление в тормозных цилиндрах также не поднялось, хотя состав ощутимо замедлил движение.

(Из стенограммы беседы). С. Орлов: Мы проследовали станцию Новые Пески и за выходными стрелками вдруг видим — этот объект-то к нам приближается обратно. Приближается очень быстро. Очень большая скорость. Метров сколько там до нас не долетел?

В. Миронов: Метров сто, наверное...

С. Орлов: А мы даже с Виктором встали, когда он к нам приближался. И вдруг почувствовали, как будто произошло столкновение. Ощущение столкновения.

В. Миронов: Поезд резко снизил скорость.

Вопрос: Удар без звука, конечно?

С. Орлов: Удар без звука. Не торможение. В том-то и дело, что не торможение, но поезд резко замедлил ход.

В. Миронов: Такое впечатление, что как будто ударились мы обо что-то, причем достаточно сильно, поскольку нас бросило вперед на лобовое стекло.

С. Орлов: За выходом от станции Новые Пески снижения давления в тормозной магистрали не было, но поезд резко замедлил ход, и скоростомерная лента все это зафиксировала. Это объективный факт, от которого никуда не денешься.

Вопрос: Какая лента?

С. Орлов: Скоростомерная лента.

Вопрос: А там отмечается и давление в тормозной магистрали?

С. Орлов: Там все буквально отмечается: скорость, время, давление в тормозной магистрали, там все зафиксировано.

Вопрос: Получается, что вы не применяли торможения, но скорость состава замедлилась?

С. Орлов: Скорость резко упала километров на десять.

Однако, затем поезд опять начал набирать скорость, причем без каких-либо действий со стороны локомотивной бригады. Остановить состав удалось только на станции Застава, на подходе к которой «шар» улетел в сторону от поезда и скрылся за лесом.

Перегон «Новые Пески — Застава» невозможно проехать без нагрузки, хотя набор скорости поезда происходил по непонятной причине и фактически весь перегон до станции Застава состав прошел без расхода топлива.

(Из стенограммы беседы). С. Орлов:. Мне говорят в депо: ты должен был ехать под нагрузкой. А я говорю: нет. Нагрузки никакой не было. Без нагрузки ехал весь перегон. И этого никто объяснить не может. Я вам прямо скажу: если бы мне сказали, что вот такое дело, я бы не поверил. Не поверил бы, что этот перегон можно проехать без нагрузки. Там даже полперегона не проехать без нагрузки. Даже если разогнаться и пустить состав, он без нагрузки и полперегона не проедет.

В. Миронов: А «шарик» этот был рядом с нами, чуть впереди тепловоза. И поезд «притягивало» к нему.

С. Орлов: И что интересно: мне надо бы набрать позиции, чтобы разогнаться и ехать с установленной скоростью, выполнять переменные хода, а поезд без нагрузки тянет. Я не набираю позиций. Поезд тянет и все тут. На 448-ом километре подъем, тут я всегда набирал позиции, чтобы тяга была. А тут в этом и необходимости-то не было. Нас и на подъем «втянуло» и на станцию Застава. Он нас «втянул». Не то, чтобы мы на позициях вели поезд — он нас «втянул». Фантастика!

На станции Застава ожидали встречный поезд, который следовал на Петрозаводск. До его прохода «шар» не появлялся. Обеспокоенный состоянием тепловоза, С. Орлов спустился из кабины и стал проверять скаты.

(Из стенограммы беседы). С. Орлов: Я вышел осмотреть тепловоз, что полагается делать по инструкции на каждой остановке. Иду, фонариком просвечиваю ходовую часть,молотком стучу... Вдруг стало светло, как днем. Меня осветило. Я развернулся, а этот «шар» «прожектором» светит. Я еще посмотрел на себя -вроде как белый весь. В общем, конечно, от страха убежал в кабину. Точнее, даже «влетел» в нее.

Вопрос: «Шар» светил очень ярко?

С. Орлов: Да, очень ярко. Когда я вышел для осмотра экипажной части, темно было очень, там света нет, а от него стало очень светло.

В. Миронов: И вот когда Сергей буквально влетел в кабину, прошел встречный, и мы вновь продолжили наш путь.

«Шар» опять был впереди поезда, и опять состав продолжал движение под воздействием неведомой силы. Спустя некоторое время, «шар» вдруг «оторвался» от поезда, описал в воздухе дугу и окончательно исчез за лесом.

Вся эта история продолжалась один час двадцать минут, «шар» «протащил» состав свыше пятидесяти километров, за счет чего было сэкономлено триста килограммов дизельного топлива, а участники этого события пережили тяжелое нервное потрясение. Достоверность случившегося подтверждается диаграммами самописцев, установленных на тепловозе, и другими официальными документами.

(Из стенограммы беседы). С. Орлов: Начальником Петрозаводского локомотивного депо был Алексей Иванович Пономарев, потом Илларион Илларионович Пальчун, его заместитель по эксплуатации и машинист-инструктор по тормозам Вячеслав Олегович Уличев, наш инструктор Виктор Иванович Олин. Все были удивлены, что расход очень маленький получился и не могут этого объяснить. Экономия 300 килограмм. А при наших нынешних нормах никакой экономии не получишь, только один пережог.

Вопрос: А 300 килограмм — это сколько можно ехать?

С. Орлов: В пределах часа.

Вопрос: То есть вы ехали этот час фактически без топлива?

С. Орлов: Да, так мы за этот час и сэкономили.

Вопрос: Значит, со скоростью 50 км/час, можно ехать в течение часа на 300 килограммов топлива?

С. Орлов: Да, где-то так.

В. Миронов: Насчет экономии топлива — это точно. Тут ошибки никакой нет, потому что топливо мы принимаем из рук в руки. Это все специально записывается и учитывается.

Обращает на себя внимание очень осмысленное поведение «шара». Он «обходил» станции, «выждал» проход встречного поезда и так далее, то есть действовал, как «живое разумное существо». Вместе с тем, «шар» обладал способностью концентрировать и реализовывать громадные энергетические потенциалы. Только этим можно объяснить то, что он без особого труда смог «протащить» поезд весом 1560 тонн на расстояние в пятьдесят километров.