Когда мы осознаем мир----то что видим----просто бомжа, нищего или

слышим великую музыку? Есть ли силы и время увидеть реальность?

Холодным январским утром на

станции метро Вашингтона расположился мужчина и стал играть на скрипке.

На протяжении 45 минут он сыграл 6 произведений.

За это время, так как

был час пик, мимо него прошло более тысячи человек, большинство из

которых были по дороге на работу...

По прошествию трех минут мужчина средних лет обратил внимание на

музыканта.

Он замедлил свой шаг, остановился на несколько мгновений и…

поспешил далее по своим делам.

Минуту спустя скрипач получил свой первый заработок: женщина бросила

деньги в футляр и, без остановки, продолжила свой шаг.

Еще несколько минут спустя мужчина облокотился к стене и стал слушать,

но, вскоре, он взглянул на свои часы и продолжил путь.

Наибольшее внимание музыканту досталось от трёхлетнего мальчика. Его

мама в спешке вела его за собой, но мальчик остановился чтобы посмотреть

на скрипача. Мама потянула чуть сильнее и мальчик продолжил движение,

постоянно оглядываясь назад. Эта ситуация повторялась и с несколькими

другими детьми. Все без исключения родители не дали им задержаться и на

минуту.

За 45 минут игры только 6 человек ненадолго остановились и послушали,

еще 20, не останавливаясь, бросили деньги. Заработок музыканта составил

$32.

Никто из прохожих не знал, что скрипачом был Джошуа Белл — один из

лучших музыкантов в мире. Играл он одни из самых сложных произведений,

из когда-либо написанных, а инструментом служила скрипка Страдивари,

стоимостью $3,5 миллиона.

За два дня перед выступлением в метро, на его концерте в Бостоне, где

средняя стоимость билета составляла $100, был аншлаг.

Игра Джошуа Белла в метро является частью социального эксперимента

газеты Вашингтон Пост о восприятии, вкусе и приоритетах людей.

Принципы

которого были: в будничной среде в неподходящий момент: Ощущаем ли мы

красоту? Остановимся ли чтобы оценить ее? Распознаем ли талант в

неожиданной обстановке?

Один из выводов из этого эксперимента может быть следующим:

Если мы не можем найти время на то что бы ненадолго остановиться и

послушать лучшие из когда-либо написанных музыкальных произведений в

исполнении одного из лучших музыкантов планеты; если темп современной

жизни настолько всепоглощающь, что мы становимся слепы и глухи к таким

вещам — тогда что же еще мы упускаем?

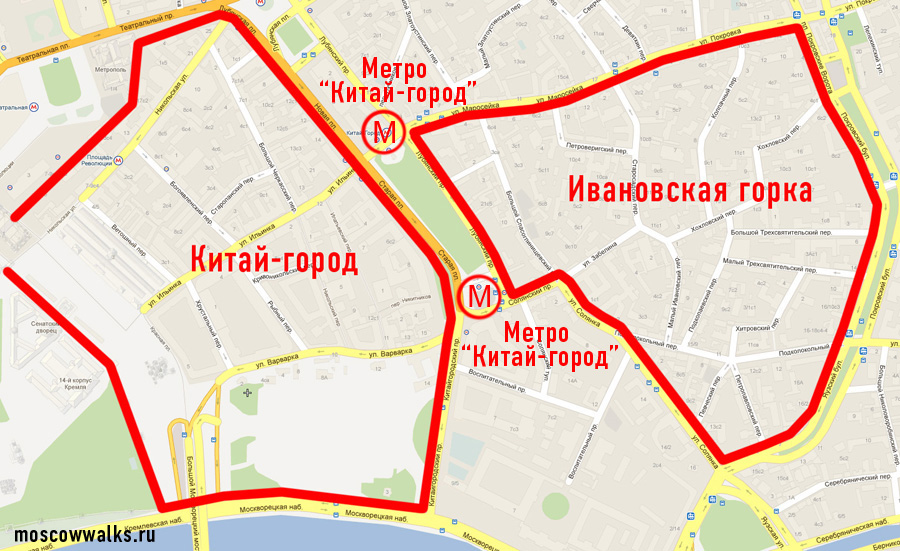

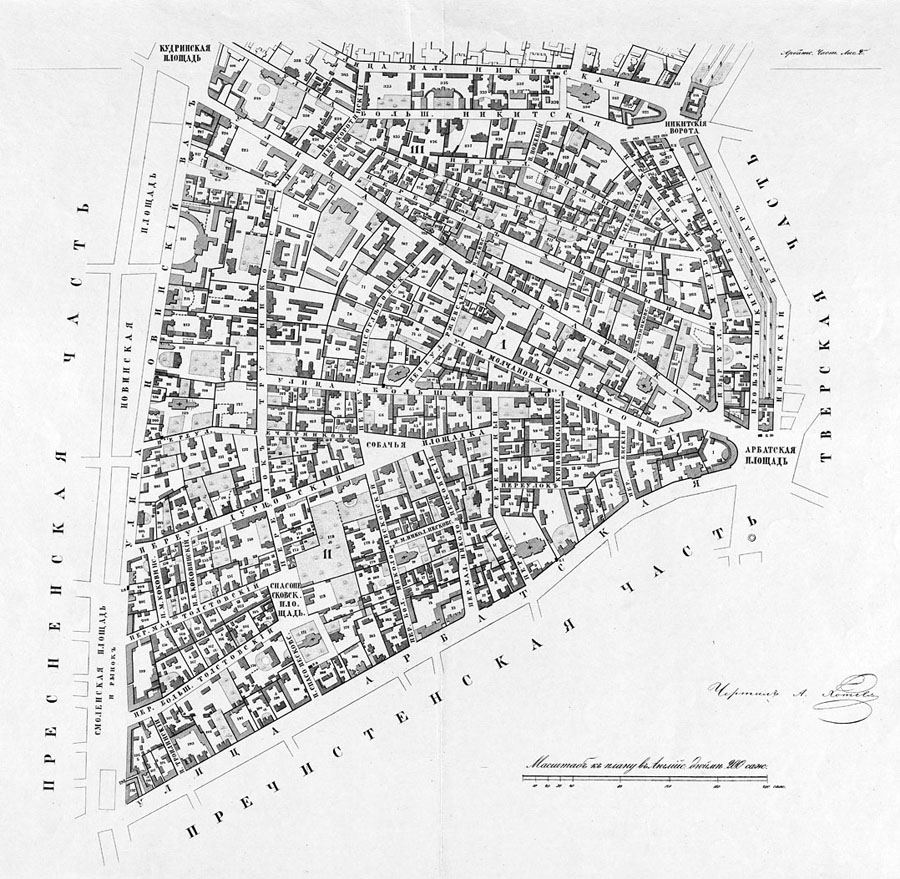

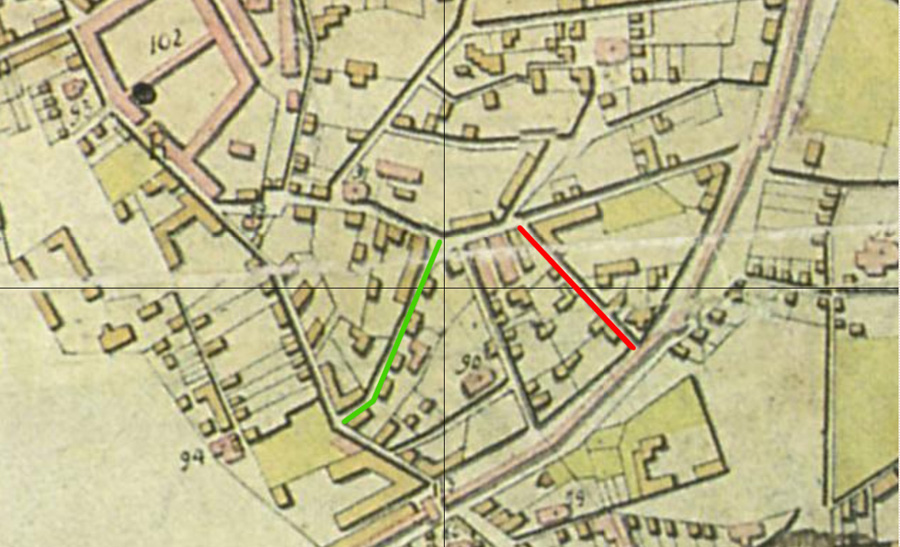

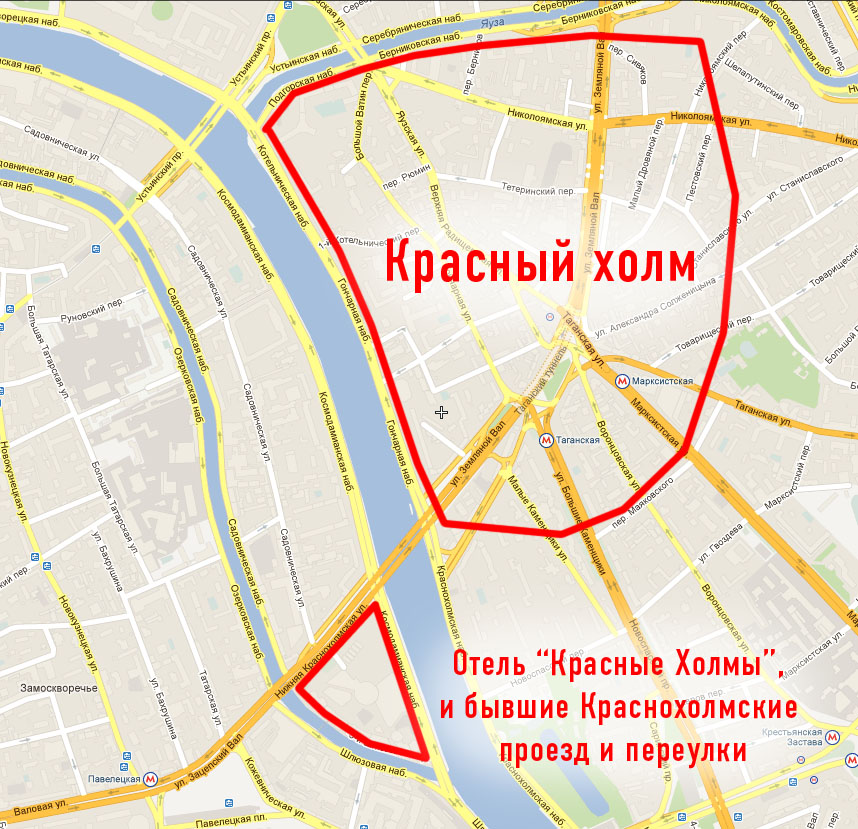

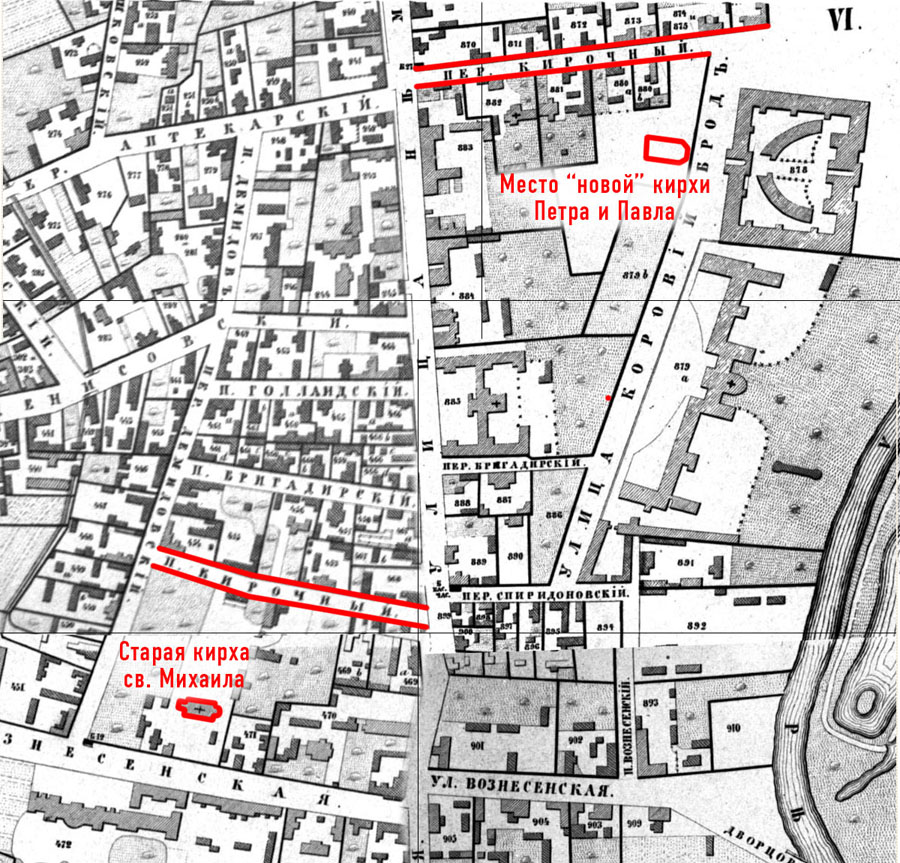

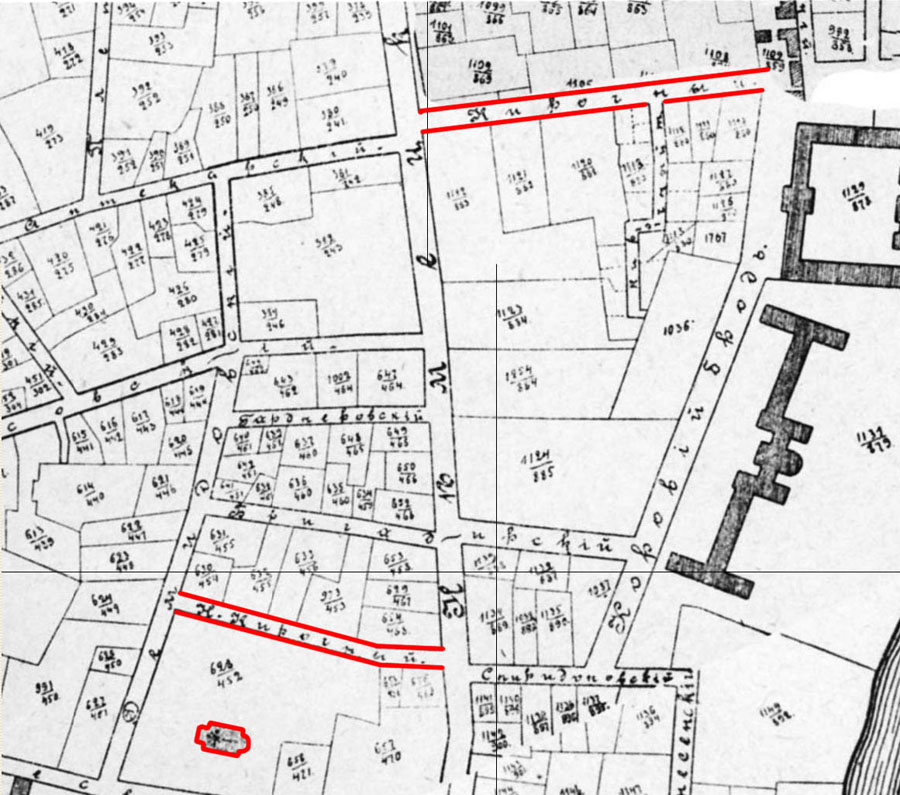

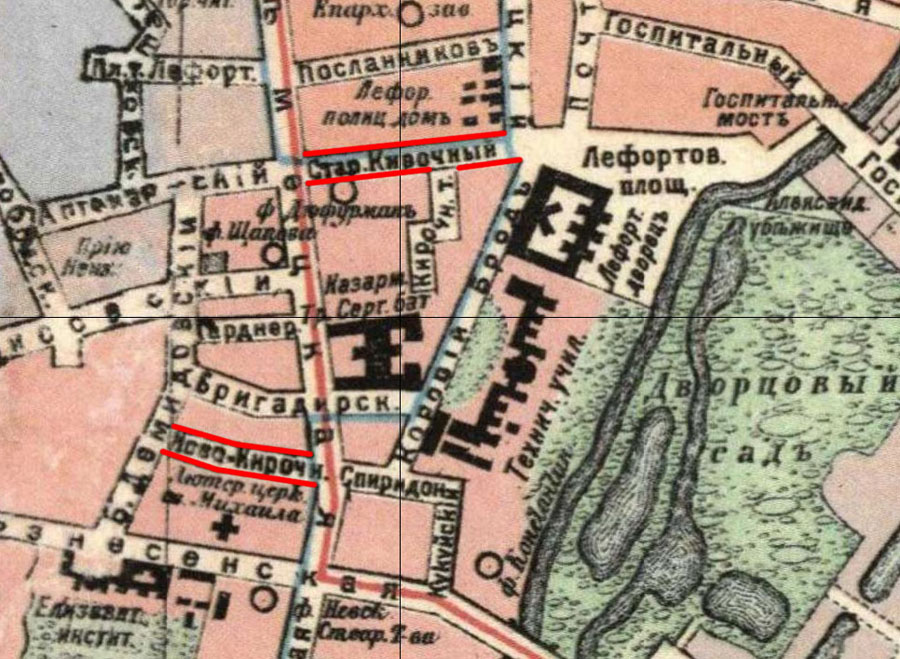

Так исторически сложилось, что многие московские названия районов, улиц и других мест ошибочны по-сравнению с их историческим расположением! Допустим, название возникло в одном месте, но потом, через многие века переместилось уже в другое, совершенно случайным образом. То есть кто-то однажды просто ошибся, будь то комиссия по переименованию улиц, или вообще отдельная личность. В одних случаях это касается современных официальных названий улиц и районов, в других – народных, привычных людям названий, которые не являются официальными. В третьих случаях случайным образом возникают исторические курьёзы, путаница названий, вводящие людей в заблуждение.

Так исторически сложилось, что многие московские названия районов, улиц и других мест ошибочны по-сравнению с их историческим расположением! Допустим, название возникло в одном месте, но потом, через многие века переместилось уже в другое, совершенно случайным образом. То есть кто-то однажды просто ошибся, будь то комиссия по переименованию улиц, или вообще отдельная личность. В одних случаях это касается современных официальных названий улиц и районов, в других – народных, привычных людям названий, которые не являются официальными. В третьих случаях случайным образом возникают исторические курьёзы, путаница названий, вводящие людей в заблуждение.